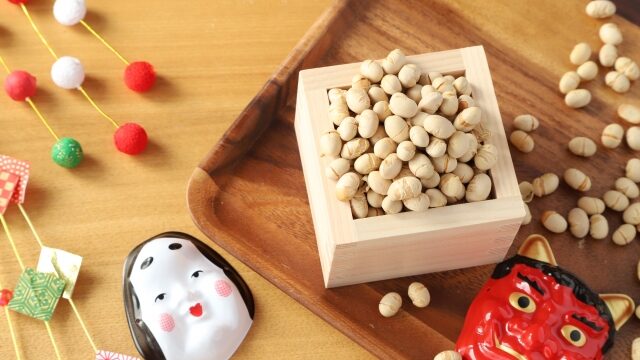

玄関に鏡餅を置いてはいけない?意外な地域の風習を暴露!

お正月といえば、家の中に飾る鏡餅が欠かせないですよね。

でも実は、地域によっては「玄関に鏡餅を置いてはいけない」という風習があるんです。

私も初めて聞いたときはびっくりしました!

友人の家に遊びに行ったとき、「玄関には縁起的に置かないんだよ」と教えてもらい、そこから調べてみたら奥が深い!

今回は、鏡餅の意味や地域ごとのルール、正しい飾り方まで、分かりやすく紹介しますね。

鏡餅の文化的な意味とは?

鏡餅は、日本の伝統的なお正月飾りで、年神様をお迎えするための供え物なんですよね。

丸い形は「円満」や「調和」を象徴していて、二段重ねは「歳を重ねる」という意味もあります。

さらに、上に乗せる橙(だいだい)は「代々繁栄する」という願いが込められています。

昔から日本の家庭では、鏡餅を飾ることで新年の幸せや健康を祈ってきたんです。

なぜ玄関に飾るのが問題とされるのか

「玄関に鏡餅を飾ると年神様が落ち着かない」といわれる地域があります。

理由は諸説あり、ひとつは玄関が外と内をつなぐ「境界」であるため、不浄な気が入りやすいと考えられているからです。

また、風水的にも玄関は気の出入り口なので、そこに供え物を置くのは避けるべきという考え方もあるんですよね。

私も以前、玄関に小さな鏡餅を飾ったら、祖母に「神様が落ち着かないよ」と注意されたことがあります。

地域による風習の違い

面白いことに、このルールは全国共通ではありません。

たとえば関東の一部地域では玄関飾りとして鏡餅を置く家庭も珍しくないですが、関西や北陸の一部では「玄関は避ける」という考え方が強いです。

さらに、農村部では台所に飾ることを重視するところもあります。

地域によって「年神様の通り道」や「清浄な場所」の考え方が違うので、引っ越し先でびっくりする人も多いんですよね。

鏡餅を飾る正しい方法

正しい飾り方を知っておくと、地域の風習を尊重しながら縁起を守ることができますよね。

鏡餅は単なる飾りではなく、年神様をお迎えする大事な役割を持っています。

置き場所や時期を間違えると、せっかくの縁起物が意味を失ってしまうこともあるんです。

では具体的にどうすればいいのか見ていきましょう。

玄関以外の適切な設置場所

一般的に鏡餅は、家族が集まる場所や神棚、仏壇の前に飾るのが理想とされています。

リビングや居間に置くことで、年神様と一緒に家族が新年を過ごせるという意味合いもありますね。

台所に置く場合は、火や食べ物を司る神様へのお供えとされることもあります。

私の実家では、神棚と居間の二か所に飾るのが毎年の恒例でした。

松の内と鏡開きのタイミング

鏡餅は12月28日ごろまでに飾り、松の内(関東は1月7日、関西は15日まで)を過ぎたら鏡開きをします。

鏡開きの日には、包丁を使わず手や木槌で割ってお汁粉や雑煮にして食べるのが習わしです。

この行事は「力をいただく」意味があり、家族の健康や繁栄を祈る大切な儀式なんですよね。

しめ飾りや門松との関係

しめ飾りや門松は、鏡餅と同じく年神様を迎えるためのアイテムです。

ただし、置き場所や役割が異なります。

門松は外で年神様を迎える目印、しめ飾りは結界の役割、鏡餅はお供え物という位置づけです。

この3つを正しく配置することで、より良い一年を迎えられると言われています。

風水から見た鏡餅の役割

風水的には、鏡餅は「円満」と「安定」を象徴します。

家の中心や家族が集まる場所に置くことで、運気が安定しやすいとされます。

一方で、玄関に置く場合は方位やドアの向きによって吉凶が変わるとされるため、風水を重視する人は慎重に場所を選ぶんですよね。

地域別:鏡餅の置き場所ルール

地域によって本当にルールが違って面白いですよね。

ここからは地方ごとの特徴を具体的に見ていきましょう。

| 地域 | 玄関に置くかどうか | 主な置き場所 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 関東地方 | 置く家庭も多い | 玄関・神棚・リビング | 比較的自由な傾向で、マンションでは玄関内に小型を飾る例も多い |

| 関西地方 | 避ける傾向が強い | 台所・神棚・居間 | 古い町並みや伝統を重んじ、台所や室内中心に飾る |

| 東北地方 | ほぼ置かない | 台所・農具置き場・井戸の近く | 五穀豊穣や水の恵みを祈願する習慣がある |

| 九州地方 | 場所による | 家の裏口・神棚 | 玄関よりも裏口に置く風習が一部地域で見られる |

関東地方の風習

関東では比較的自由で、玄関やリビング、神棚など好きな場所に飾る家庭が多いです。

特にマンション暮らしの人は玄関の内側に小さな鏡餅を飾ることも珍しくありません。

ただし、玄関マットや靴置き場の近くなど、清浄とは言えない場所は避けるようにするのがポイントです。

関西地方の考え方

関西の一部地域では「玄関は避ける」が基本。

特に京都や奈良など古い町並みが残る地域では、台所や神棚へのお供えを重視します。

私が大阪の友人宅に行ったときも、玄関にはしめ飾りだけで、鏡餅はリビングの高い棚に置かれていました。

その他地方のユニークなルール

東北の一部では、農具や井戸の近くに鏡餅を飾る習慣があります。

これは五穀豊穣や水の恵みへの感謝を表すもの。

九州の離島では、玄関ではなく家の裏口に置く風習もあります。

地域性が出るので、旅行先でお正月を迎えるときは観察してみると面白いですよ。

鏡餅が持つ運気や象徴

鏡餅はただの飾りではなく、深い意味が込められています。

正月の縁起物としての役割

鏡餅は新しい年を迎えるための「縁起物」です。年神様へのお供えとして飾ることで、その年の幸運や健康を願います。

日本人にとっては、ただの習慣ではなく精神的な拠り所でもあるんですよね。

健康や繁栄を祈願する意義

丸い形は「心の円満」、二段重ねは「繁栄の継続」を表します。

さらに、鏡開きで食べることで、その力を体に取り込む意味があります。

お正月のあたたかいお汁粉は、まさに家族の絆を深める味ですよね。

鏡餅と年神の関係

年神様は一年の幸せをもたらす神様で、鏡餅はその依代(よりしろ)です。

飾ることで神様が宿り、その家を守ってくれると信じられています。

だからこそ、置き場所や扱い方には気を遣うべきなんですよね。

鏡餅の処分方法とその意味

飾ったあとの鏡餅も、正しい方法で処分することが大切です。

焚き上げとどんど焼きの伝統

神社や地域のどんど焼きで焚き上げるのが昔からの習わしです。

火にくべることで、年神様を天に送り返す意味があります。

私も毎年、近所の神社に持っていくんですが、煙が空へ上っていくのを見ると「今年も守ってもらえたな」と感謝の気持ちになります。

不浄を避けるための適切な処理法

どんど焼きに参加できない場合は、塩でお清めしてから紙に包み、可燃ゴミとして出します。

直接ゴミ袋に入れるのは避けたいですね!

これは「神様を粗末にしない」という気持ちの表れです。

玄関の清めと鏡餅の扱い

もし玄関に飾った場合は、片付けたあとに軽く清掃やお清めをしておくと安心です。

盛り塩や清めの水を使うことで、新しい年の運気を保ちやすくなります。

まとめ

鏡餅の置き場所には、地域ごとのルールや考え方があるんですね。

玄関に置くのがタブーな地域もあれば、普通に飾るところもあります。

大切なのは、年神様への敬意と家族の健康・繁栄を願う気持ちです。

今年のお正月は、ぜひあなたの地域の風習を調べて、正しい場所に飾ってみてくださいね。

きっと一年の運気がアップしますよ♪